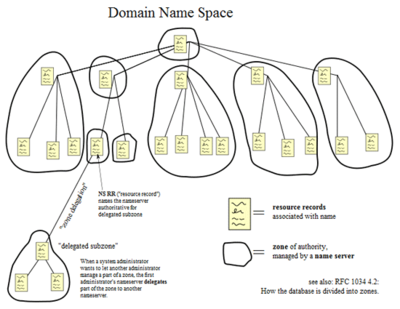

互联网的起源可追溯至1969年,当时美国国防部高级研究计划局(ARPA)创建了ARPANET,这是第一个使用分组交换技术的网络,连接了加州大学洛杉矶分校、斯坦福研究所等四台计算机。ARPANET的诞生标志着网络通信的开端,其核心协议——TCP/IP协议于1974年由文顿·瑟夫和罗伯特·卡恩提出,为后来的互联网奠定了基础。在1980年代,随着国家科学基金会网络(NSFNET)的建立,互联网从军事和学术用途扩展到更广泛的教育和研究领域,域名系统(DNS)于1984年引入,通过将数字IP地址映射为易记的域名(如.com、.edu),极大简化了网络访问。

进入1990年代,互联网经历了爆炸性增长。1991年,蒂姆·伯纳斯-李开发了万维网(World Wide Web),结合超文本传输协议(HTTP)和浏览器,使得普通用户能轻松浏览网页。与此同时,域名空间迅速扩展:1990年代初期,.com、.org、.net等通用顶级域名(gTLDs)成为商业和个人网站的热门选择,而国家代码顶级域名(如.cn、.uk)也逐步普及。1998年,互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)成立,负责管理域名系统和IP地址分配,确保了全球互联网的稳定运行。

2000年代,互联网进一步融入日常生活。随着宽带普及和社交媒体的兴起,域名不仅用于网站标识,还成为品牌和在线身份的核心。例如,2004年Facebook的创建推动了社交网络域名的流行,而2005年YouTube的出现则凸显了视频共享域名的价值。到2009年,全球域名注册量已超过1.8亿,.com域名占据主导地位,同时新顶级域名(如.mobi、.info)的引入丰富了域名空间。这一时期,互联网从简单的信息交换平台演变为集商业、娱乐和社交于一体的全球网络,域名系统在其中扮演了关键角色,确保了资源的可寻址性和可访问性。

总体而言,从1969年的ARPANET到2009年的成熟互联网,域名系统的发展不仅支持了网络的规模化,还推动了数字经济的繁荣,为21世纪的互联网时代铺平了道路。